导语:同性伴侣+辅助生殖技术+亲子关系纠纷,全国首例开庭!

2025年,一起发生在厦门的特殊抚养权案件,引发了全网热议:两名女生同居多年,通过辅助生殖技术生育一名女婴,但在分开后,却因为孩子的抚养权闹上法庭。

一个是供卵方,一个是孕育者——谁才是真正的母亲?法院最终给出了一个意义深远的判决,也让“代孕是否合法”“同性育儿权”与“辅助生殖伦理”等敏感话题再次浮出水面。

一、案件回顾:一人供卵一人生育,两人都称是孩子的母亲

2018年,小提(化名)和阿美(化名)在厦门相识相恋,成为同性伴侣。因小提身体原因无法怀孕,双方决定通过辅助生殖技术实现生育。

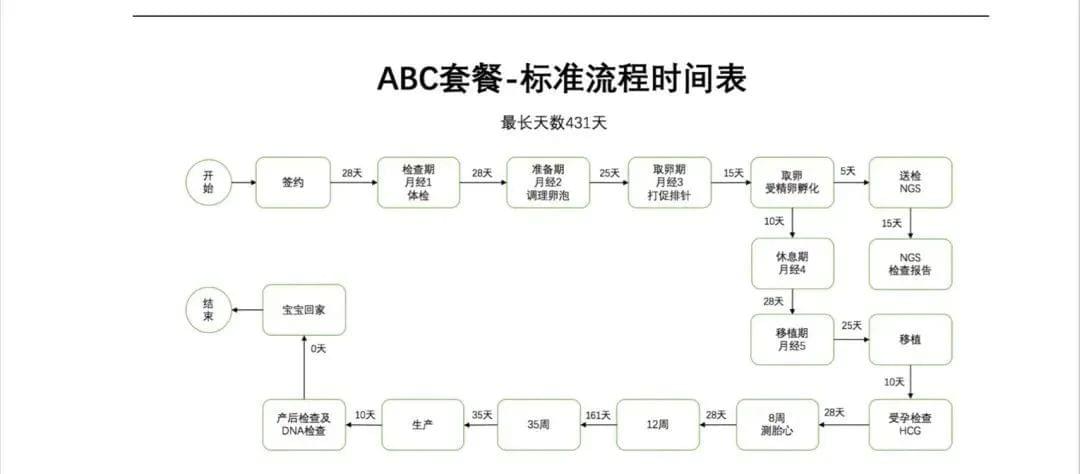

2019年,小提提供卵子,结合购买的精子,在医院通过试管胚胎技术,将受精卵移植入阿美体内。阿美成功怀孕,并于当年年底在医院顺利产下一名女婴。

然而,孩子出生仅两个月后,阿美却将孩子带走,并以自己的名义登记出生证,还断绝了小提与孩子的联系。

小提将阿美告上法庭,要求确认自己才是孩子的亲生母亲,并争取抚养权。

二、法院认定:孩子归孕育者,供卵者不具法律母亲身份

厦门市湖里区人民法院开庭审理该案时,确认了以下事实:

孩子的胚胎由小提卵子和第三方精子结合而成;

- 孩子由阿美十月怀胎并顺利产下;

- 孩子出生证明上母亲为阿美,父亲信息为空;

- 双方之间没有签署任何“代孕协议”或其他法律约定。

- 法院认为,小提无法提供确凿证据证明存在“代孕合同”或其他亲权约定,因此尽管孩子拥有她的基因,但从法律角度,小提不具备母亲身份,也不具有抚养权资格。

最终判决:

驳回小提关于亲子关系与抚养权的诉讼请求;

- 孩子由阿美抚养更有利于其身心健康与稳定成长。

- 目前该案已进入二审阶段。

三、法律盲区:辅助生殖技术下,基因母亲是否等于法律母亲?

这起案件引发广泛争议的核心,不仅是同性伴侣之间的亲子关系,更是**“供卵者是否具有法律上的亲子身份”**这一法律真空地带。

在我国现行法律框架下:

母亲的认定标准主要依据是否“自然分娩”;

没有明确针对“基因母亲”与“生育母亲”冲突的法律条款;

- “代孕”属于法律禁止行为,任何非婚辅助生育关系均处于灰色地带。

- 也就是说,在现行法律中,生下孩子的人=母亲,即便卵子来自别人,也不构成法律上的“亲子关系”。

四、背后的代孕黑市:卵子明码标价,子宫成“工具”,人性何在?

该案件虽然不直接涉及商业代孕,但无疑再次揭开了代孕产业链的冰山一角。

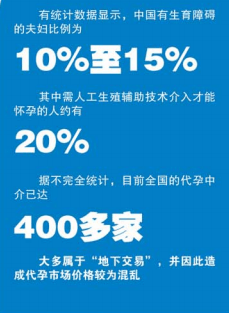

近年来,国内大量地下代孕中介借“辅助生殖”之名,行非法代孕之实:

卵妹价格从5千到5万不等,学历越高价格越高;

代孕妈妈佣金仅占总费用1/10,中介机构暴利惊人;

买家可“挑基因、挑长相、选性别”,甚至“包生男”;

一旦怀女孩,常有强制流产行为,甚至不断让孕母反复怀孕直至得男婴;

不少代孕婴儿出生即患先天疾病,客户可要求“重新做一个”。

这些触目惊心的代孕现象,正悄然侵蚀法律底线与社会伦理,尤其是在部分同性群体、富人阶层中形成“代孕消费文化”。

五、代孕合法化?现实远比“你情我愿”更黑暗

支持代孕合法化者认为:“代孕是你情我愿,解决不孕不育人群生育困难,为什么不可以?”

但实际情况却远比表面复杂:

代孕背后极易滋生拐卖、非法拘禁、强迫流产等刑事问题;

极大诱惑会推动人贩子绑架妇女、未成年少女充当代孕工具;

“合法代孕”一旦推行,将加剧女性身体商品化,放大性别剥削问题。

台湾地区已在今年初通过代孕立法一读,但大陆社会普遍对其持强烈争议态度,担忧其带来的伦理灾难。

六、结语:女性的子宫,不应成为商品

厦门这起同性伴侣争夺抚养权案件,不仅仅是一次个人情感与法律之间的纠纷,更是一次对亲子关系认定、代孕伦理、女性权益保护的社会拷问。

我们必须反思:

什么才是真正的“母亲”?

在科技能制造生命的今天,法律如何保护孩子与女性的基本尊严?

如果允许代孕合法化,是否就是为“子宫租赁”开绿灯?

子宫不是商品,孩子不是订单,代孕不能沦为贩卖人性的黑市交易。

#同性伴侣抚养权#代孕合法化争议#辅助生殖技术#女性生育权#地下代孕黑幕#同性伴侣法律纠纷#供卵与代孕争议